KANAU Laboratory > 車 > Y30-2nd

2014-12、Y30のファンシーランプ(エロランプ)の調光がスムーズではないので修理します。

せっかくのおしゃれなファンシーランプがガリがあっては台無しです。

ついでに、今後LED化をする為に電気的動作を調べてみます。

オーバーヘッドコンソールを取り外す為には、

まずルームランプのレンズを内装はがし(又はマイナスドライバー)で外します。

次に、出てきたネジ2本を外します。

樹脂スペーサーが共締めされているので注意。

樹脂スペーサーは経年劣化でボロボロになっていました。

取り付ける時は、代わりにM6のナットをスペーサーとして使いました。同じ厚み(5mm)です。

ステンレスのナットを使うと電蝕の恐れがあるのでスチール(鉄)のナットを使います。

2本のネジを外したら、後方へ引けばファンシーランプは外れます。

前側は刺さっているだけです。

前期と後期のファンシーランプの違いは、スポットライトのスイッチ部分です。

上写真左は、昔乗っていたY30前期から取り外して取っておいた物。

"PUSH"と印刷されていたのですが、剥がれて消えています。

上写真右は、2代目Y30後期の物。

"PUSH"は印刷ではなく立体になり、消えない様に改良されています。

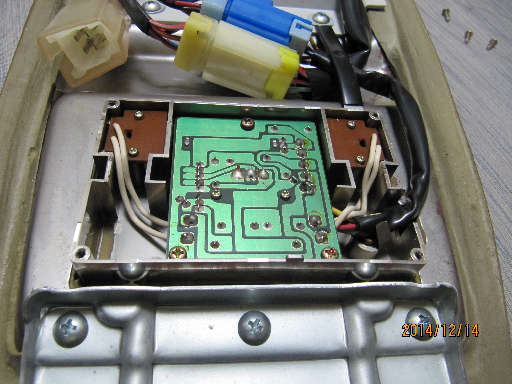

ファンシーランプ制御部を分解します。

ボリュームを取り出します。

ボリュームを分解、清掃します。

オイリーなのでティッシュでオイルを拭きとり、

コンタクトスプレーを吹きかけたティッシュでカーボン部分と接点を軽く拭きます。

これでガリは一切無くなります。新車同様。

ファンシーランプの電気的制御を見てみます。

電球の接点は、片側がAcc、反対側はトランジスタ(東芝2SD553)でパルス状にFGに落としています。

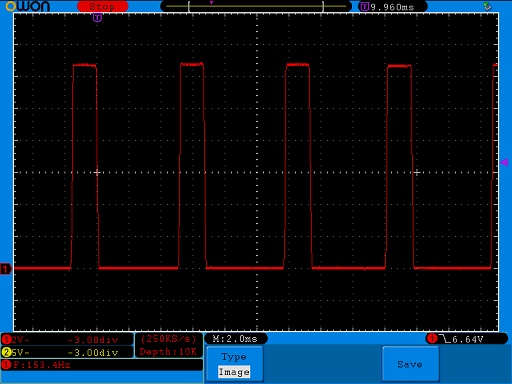

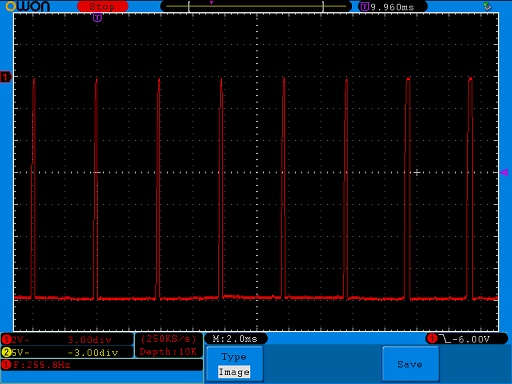

電球の両端の電圧波形です。

(間違えて)FGに落とされる側からAccを見た波形になります。

暗い時は、約150HzでON duty 約25%。

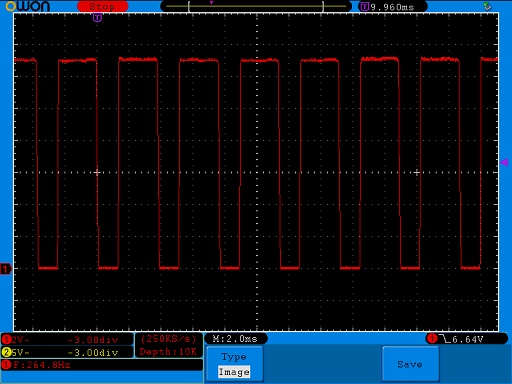

中位の明るさで約250Hz、周波数可変でON duty も可変です。

明るさMAXではもちろん12Vの直流がかかります。上波形はその直前の明るさの波形。

周波数は50Hz位まで下がります。

LED化する時は、定電流制御のスピードが間に合うか…。

間に合わなかったら制限抵抗入れるだけにします。

ついでにルームランプの波形も見てみます。

ルームランプは、運転席のドアを閉めるとだんだん暗くなります。

通常のルームランプと同じく、電球の片側に12V(Batt)が来ていて反対側をFGに落とすとONします。

FGに落とす側をスイッチング制御して明るさを可変しています。

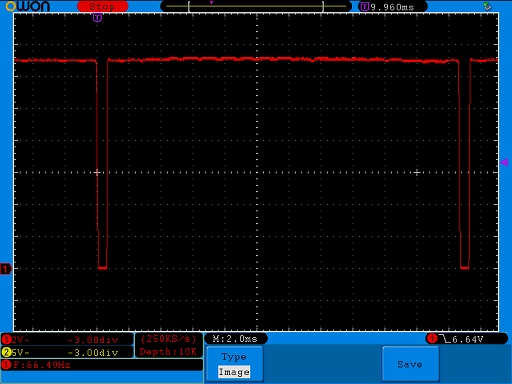

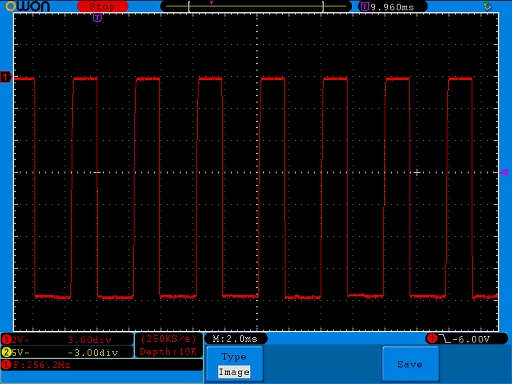

安定電位の12V側からスイッチングされる側を見ています。

ファンシーランプの時とは0Vの位置を変えています。

上波形の下側に下がった時が電球にバッテリー電圧(約14V)がかかっている時です。

上写真はドアを開けて12V直流がかかっている状態から、ちょこっと暗くなった時の波形。

約256HzでOFFのパルスが出てきました。

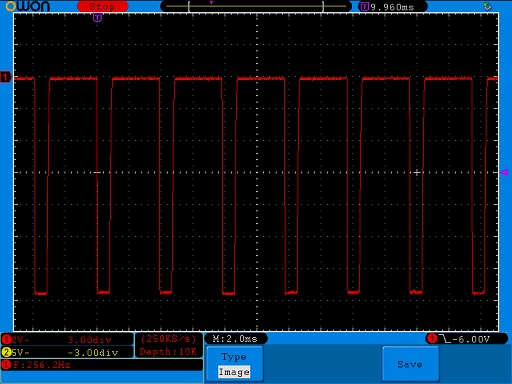

中位の明るさ。周波数は固定でON duty だけが可変です。

消える直前です。

次にLED化する予定です。

ルームランプは電球色がいいなぁ。

ファンシーランプはRGBテープLEDをリモコンで色が変えられる様にしたいなぁと考えています。

KANAU Laboratory > 車 > Y30-2nd