KANAU Laboratory > 車 > RAPIDO club 31T

中古で購入したラピードの電気配線を調べました。

バッテリーボックスの裏側の室内の椅子の下です。

真ん中の分解されている箱がDC12Vのヒューズボックスと分配です。

左は外部入力のAC100V→DC13.7Vのバッテリーチャージャーです。定格ラベルがありません…。

右は外部入力のAC100Vの(AC220V用?)分電盤とブレーカーです。

DC12V→AC100Vのインバーターは積んでいませんでした。

バッテリーからのケーブルはまずヒューズボックスの中にきます。バッテリーからここまでヒューズ無しです。

そこから分配されてからヒューズを通して配線されています。ただ、箱の中はちょっと窮屈です…。

マイナス側は裸のファストン端子で分配されています。

プラス側は一応導電部はほぼ隠れているのですが、雑な結線で導電部がはみ出してる部分もあります。

ここでプラスとマイナスがショートしたらヒューズの前なのでバッテリーが爆発するか火災になるのですが…。

ちょっと心配な結線です。とりあえずせめてマイナス側のファストン端子を熱収縮チューブで絶縁しておきます。

全体的にちょっと心配なのでヒューズボックスはもうちょっと余裕のある物に交換する事にします。

トレーラー内の線材は、基本3.5sqの撚り線のキャブタイヤケーブルです。

何故か記載が全く無いので確証はありませんが多分。

AWGで言うと12AWG、単線ではΦ2.0mmに相当します。40A流せます。

日立電線のUL1015(1次側に使うケーブルです)のデータは下記です。ULなのでSQ、単線は参考値です。

AWG |

SQ |

導体外径(mm) |

単線外径(mm) |

絶縁体外径(mm) |

許容電流(A) |

24 |

0.2 |

0.61 |

2.23 |

7.8 |

|

22 |

0.3 |

0.76 |

2.38 |

10.0 |

|

20 |

0.5 |

0.94 |

2.56 |

12.8 |

|

18 |

0.75 |

1.21 |

1.0 |

2.83 |

17.3 |

16 |

1.25 |

1.53 |

1.2 |

3.15 |

23.1 |

14 |

2 |

1.92 |

1.6 |

3.54 |

30.1 |

12 |

3.5 |

2.42 |

2.0 |

4.04 |

40.5 |

10 |

5.5 |

3.07 |

2.6 |

4.69 |

55.0 |

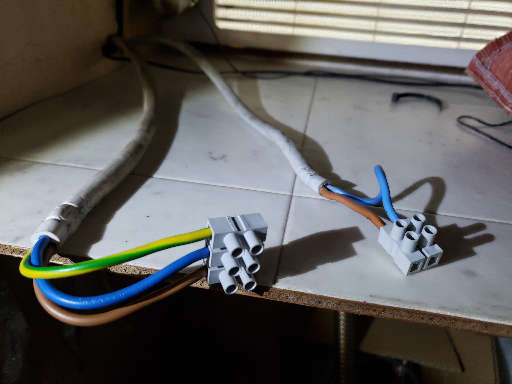

2芯と3芯が使われていて、基本DC12Vは2芯、AC100V(AC230V)はEarthを含めて3芯です。

被覆の色は日本ではあまり馴染みが無い茶と青です。海外では結構あります。

DC12Vでは、日本では+12V側が赤でGND側が黒ですが、+12V側が茶でGND側が青です。

AC100Vでは、日本ではLive側が黒でNeutral側が白ですが、Live側が茶でNeutral側が青です。

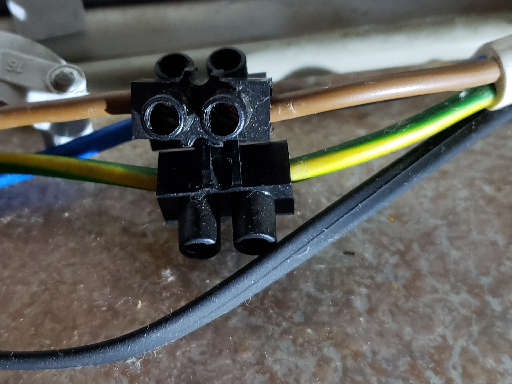

線同士の接続には、見慣れない物が使われていました。

撚り線の接続に使われる端子台の様です。私は見た事がありませんでした。

現状ケーブルから機器の接続が外され、銅線がビニールテープで絶縁されている箇所が多数あります。

私はビニールテープを信用していません。経年劣化で剥がれる物だと思っています。

それにベトベトになるので嫌いです…。

この端子台を入手してビニールテープの箇所はとりあえず全てこれに置き換えます。

購入した端子台はこちら。サトーパーツから出ています。ML-150-M-2Pと3P。〜3.5sq、35Aまで大丈夫です。

おまけで試しにこちらの安物中華も購入してみました。購入してみたのは3種類。

X3-0312が4sqで4A、X3-0612が6sqで6A、X3-1512が12sqで15Aです。

定格電流が1/10位なんですけど…。構造が違うんでしょうかね?値段は1/20です。

分解してみました。左が中華(X3-0312)、右が国産(ML-150-M)。

確かに導体の断面積は違いますが…。1/10には見えないんですけどね。材質ですかね?

→中華X3-0612を使ってみたのですが、酷い…。ネジを閉め込んでいくと結構簡単に金属が割れてしまいます。

国産ML-150-Mやヨーロッパ製?のトレーラーに付いていた物は結構強く締め付けているのですが、

同じ強さで締め付けると中華安物は半数は割れてしまいました。材質が何かおかしいです。

こんなもん、怖くて使えません。ちゃんと接続出来ても経年劣化で割れてケーブル抜けてショートしてしまいそう。

やはり安心の国産を使う事にします。

あと、AV monitor があります。サンフジ電子のAM-120K-60F。

多分キャンピングトレーラーのバッテリー管理の定番です。どこかで見かけた事あります。

バッテリーの電圧と入出力の電流をモニターする事ができます。

現状配線が電流を見れる様になっていないので、とりあえず電流をモニター出来る様にしておきます。

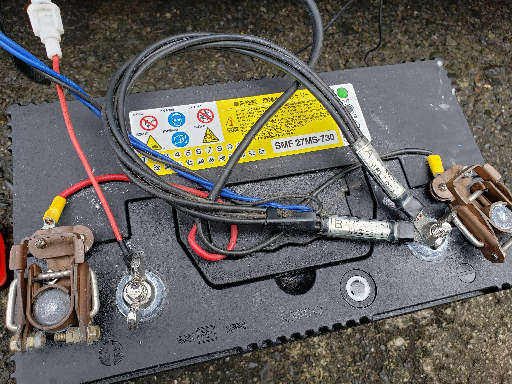

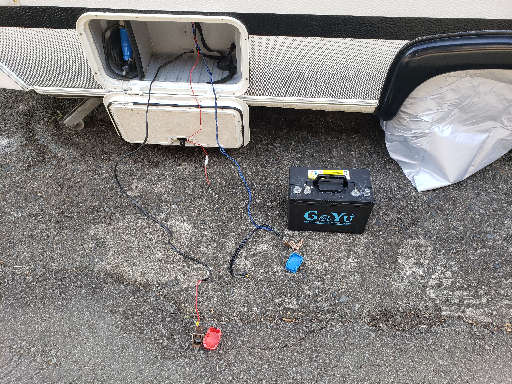

バッテリーはG&Yu SMF27MS-730 というディープサイクルバッテリーが付いていました。2019-3製ぽいです。

BAL 2707 のメンテナンスモードで満充電にしてからCCAテスターで測定した結果、

13.06V、5.07mohmでCCAは598Aでした。

メーカーページによるとCCAは730Amaxらしいので、まぁちょっと弱ってるかなぁという感じでした。

(2025-11、交換。G&Yu SMF27MS-730+。\19,250。2025-5製。)

バッテリーターミナルにswedenのojop社のクイックリリースコネクター が使われています。

ただし、いろいろガタがきている様で。交換ですね。

バッテリーチャージャー修理

ACケーブルをつなぎバッテリーを充電しようとしたら充電出来たり出来なかったり。

あれ?バッテリーチャージャーは壊れてるのかな?

上画像左のバッテリーチャージャーの出力コネクタ(ファストン端子)の接続が問題無いか、確認してみます。

と思ったらなんとっ。ファストン端子の基板側が外れてしまいましたっ。大変ですっ。

バッテリーからここまでヒューズが無い事は確認しているので、

この基板から剥がれてしまったファストン端子がシャーシか端子に触ってしまえばバッテリーショートですっ。

とりあえずシャーシに接触しない様にした状態で、大慌てで外に出てバッテリー端子を外します。

外部入力のACも外します。

いやぁー危なかったー。大惨事になる所でした。

基板のファストン端子が剥がれてしまったので、バッテリーチャージャーの分解修理が必要です。

車体から取り外そうとしますが、取り付けナットがインチなんでしょうかね?

2面幅7mm位です。手持ちのレンチで回せません。

しょうがないので小型のモンキーで頑張って取り外します。

取り外して分かったのですが、バッテリーチャージャーのシャーシはリベット留めです。

分解する事は考えられていない設計なんですね…。

リベットの頭を飛ばして分解する事にします。

1次側のbulk E-cap は200V品なので、定格入力電圧はAC100Vの様です。

定格ラベルが無く、コンセントがヨーロッパ仕様だったのでAC220V用かとも思ったのですが。

剥がれてしまったファストン端子をハンダ付けしながら気が付いたのですが、

突入電流防止用でしょうか?1次側にある電力抵抗の取り付け部の基板が焦げてしまっています。

多分基板のパターンとの接触も不安定な状態です。

AC100Vがかなりドロップした状態で長時間充電してしまったんでしょうかね?

それともAC120V用なんでしょうかね?

抵抗自体は生きていたので、パターンを補修する事にしました。

シャーシのリベットは飛ばしてしまったのでボルトナットで取り付けておきました。

修理が完了したのでトレーラーにつないでAC100Vで充電してみます。

ちゃんと充電出来ました。始めは13A程流れました。そんなに流してしまうんですね。

ちょっとしたら7A位になりました。そこからちょっとずつ下がっていきます。

チャージャーはまぁまぁ熱くなりますが大丈夫そうです。

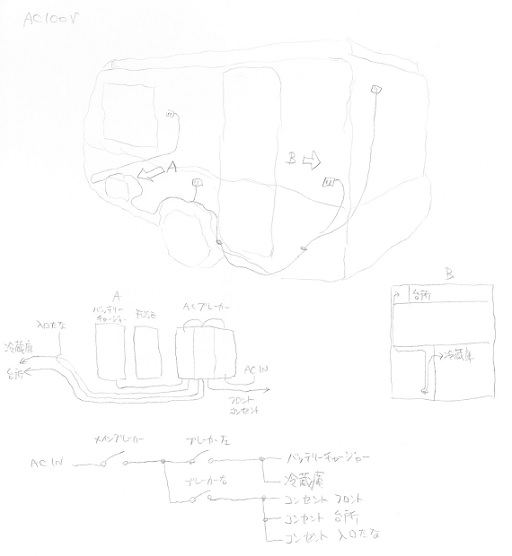

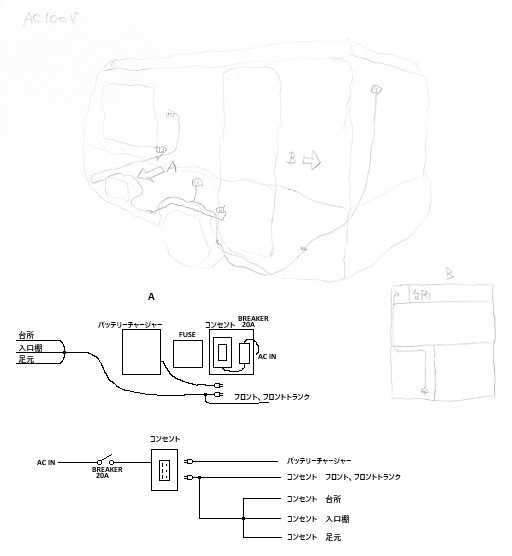

電気配線図

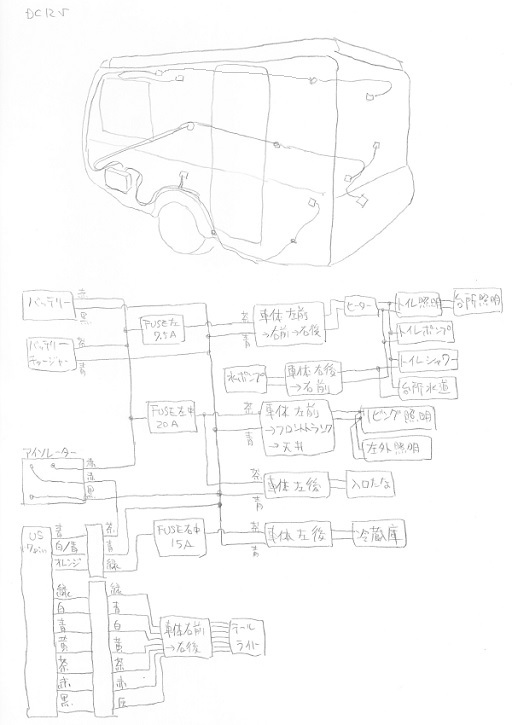

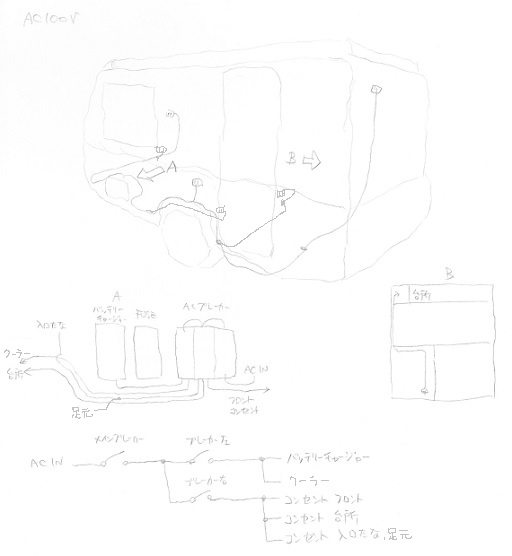

純正(と思われる状態)の電気配線図を作りました。

AC100V系は、ブレーカーを通してバッテリーチャージャー、冷蔵庫、コンセント3箇所につながっています。

コンセントはヨーロッパのタイプなので、全て日本タイプに交換します。

DC12Vはこんな感じ。ちょっと見にくい図ですが、あんまりこれに時間かけたくないのでこのまま。

メインスイッチという物が無いのですね。メインスイッチは欲しいのでその様に改造する予定です。

それからバッテリーすぐの所にFUSEが欲しいです。チャージャーとかFUSE無しは怖いです。

SCHEIBERというメーカーの38.14700.00 というバッテリーセパレーターが付いていました。

ステージアのエンジンがかかっている時は、

ステージアのメインバッテリーとラピードのサブバッテーリーをリレーでつないでしまうという、

少々強引な物の様です。結構高価な物の様です。

走行充電やステージアからの冷蔵庫駆動はするつもりがないので、

バッテリーセパレーター(上図ではアイソレーターと書いてしまいましたが)も配線も撤去です。

ちゃんと走行充電しようとするとステージア側の改造が大きくなり、

多分その割に効果が大きくないと思うので。

その代わりにソーラーチャージャーシステムを作ろうと思っています。

リビングの照明はスイッチの位置とカールコードが気に入らないので変更する予定です。

バッテリーケーブル、FUSEボックス交換

バッテリーケーブルがちょっと細めでしかも無駄に長いです。AWG14=2sq位で2Mの長さです。純正なんですかね?

太く短く変更します。

マイナス側はAVモニター付属の電流検出ケーブルだけを使います。3.5sq x4本 x0.5M です。

プラス側はUL1015のAWG10のケーブルを購入しました。これで十分だと思います。0.5M使います。

バッテリーターミナルはガタがきているので、クイックリリースコネクターのコピー品に交換しようと思います。

新しいクイックリリースコネクターをバッテリーに取り付けようとしたら、なんとサイズが合いません…。

バッテリーのターミナルより微妙に小さくて入りません。

日本で購入できるバッテリーのターミナルのサイズは2種類しかないハズなのですが。おかしい。

しょうがないので古いクイックリリースコネクターを修理して使う事にしました。

テコの根元のピンを無くしてしまった様で、ボルトナットでテコの根元を修理してあったのですが、

それだと樹脂のカバーが取り付け出来ません。

長ボルトの頭を切断してピンを作り、樹脂のカバーが取り付けられる様にしておきました。

FUSEボックスを交換します。こんな感じの物を購入してみました。

丸圧着端子仕様です。JST FV5.5-4 を使ってみました。

ω型に圧着する工具は持っていて今までも良く使っていたのですが、

ただ潰すだけのタイプの圧着工具を持っていません。これを圧着する工具を購入しました。

ただ、これあまりにもダメダメです…。全く使えませんでした。即捨てました。

改めてエーモンの電工ペンチ

1452 を購入しました。

FUSEボックスの出力端子はM4なので上記圧着端子で良いのですが、入力端子がM5です。

M3〜M6まで含まれた中華圧着端子セットを購入してみたのですが、やはり高信頼日本製大手とは違うっぽいですねぇ。

同じ5.5sq、M4用です。左がJST、右が中華。ちょっと薄いですね。綺麗な丸でもないし。

10A以上流すのはちょっと心配なので、結局JSTのM4の穴をM5に広げて使う事にしました。

ついでにバッテリーチャージャーに電源スイッチを付けてみました。

それから、上記バッテリーチャージャー、FUSEボックス、ブレーカーの取付は、

元々バッテリーケース裏(バッテリー側)から6角ネジを入れて、こちら側は6角ナットで取り付けてありました。

ただ、6角のサイズがインチなんでしょうかね。2面幅が7mmです。うちの工具では取付にくいんですよね。

なので、こちら側からプラスネジを挿せる様にします。

という事は裏側(バッテリー側)にナットを置いて、ネジのお尻が飛び出します。

それだとバッテリーに突き刺さって希硫酸ダダ漏れになりかねないので、

こちらのゴム足 TM-TK-20

を使ってネジのお尻を保護する事にしました。

ネジは、バッテリーチャージャーとブレーカーはなべM4-16mm、FUSEボックスは皿M4-25mmを使いました。

バッテリー収納庫の上部、バンドの根本辺りに大穴が開いていました。

AVモニターのケーブルを通す為に過去の所有者が開けた様ですが、

バッテリーの充電で発生するかもしれない空気より軽い水素が室内に流れてしまいます。

穴はグロメットで塞いでおきました。

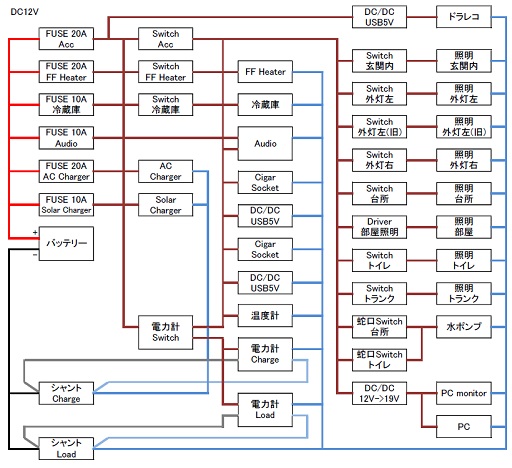

電気配線図更新

2021-11現在の電気配線図は、この様になりました。

2025-5、ポタ電導入でAC系の配線を変更しました。

KANAU Laboratory > 車 > RAPIDO club 31T